以下は、10月24日に開催された第26回院内集会において理事の平井吉夫氏が行った問題提起です。

福島原発事故収束をどうするか、シニアの出番

―― 第26回院内集会(10月24日)における問題提起 ――

理事 平井吉夫

1986年のチェルノブイリ原発事故。初期出動の消火と封じ込めの作業で多くの人員が被曝の犠牲になった。被曝の危険を知らされず、防護服なしで消火に当たった消防士。ヘリからホウ酸入りの砂嚢5000トンを手で投下した兵士。水蒸気爆発を防ぐため下層水槽に潜水して排水を試みた原発職員。瓦礫処理と解体に従事した作業員(リクヴィダートル)。

実際の死者数はわからない。膨大な数と思われるが、公式には30数名。災厄の拡大を阻止するための決死隊であった。記念碑もある。英雄的犠牲。

この言葉は福島原発事故の際も使われた。事故直後の3月16日、ワシントンで米国務次官補カート・キャンベルが藤崎一郎駐米大使を執務室に呼びつけ、「日本政府の全力を挙げた対応」を求め、「数百人の英雄的犠牲hiroic sacrificeが必要になる」と述べた。

極秘公電を受けた菅直人首相は自衛隊の出動を命じる。ヘリ放水による冷却作戦、原発上空30メートル、毎時247シーベルトの髙線量、その間に爆発もあった。被ばくを考慮して短時間、成果なし。蝉のションベンと揶揄されたが、ヘリ搭乗員は決死の覚悟で出動した。自衛隊はまさしく決死の行動も考えていた。陸幕長の腹案。「いざという時には」空挺部隊が核分裂を防ぐホウ酸をかかえて原発の上に降下する作戦。実戦部隊の隊長はこれを聞いて「特攻もあるのか」と言った。

自衛隊出動の命令権者である菅元首相が、雑誌『現代思想』(青土社)今年の3月号に掲載された小熊英二さん(社会学者、慶応大学教授)との長い対談で、事故直後の様子を語っている。話の中心は、福島原発従業員の「撤退」めぐる官邸と東電のやりとりと、苦衷の決断にかんすること。それを受けて小熊英二さんはこう述べている。

「原発というのは、最悪の場合には誰かに死んでもらう命令を出さなければならないものであり、日本にはその仕組みがない、ということは指摘しておいていいことだと思います。原発を維持するなら、死ぬ可能性がある命令に従う技術者集団をどこかに作らないと、制度的および倫理的な欠陥、情緒論ではなくロジカルな意味での倫理的な欠陥があることになります」「そういう集団を政府のどこかの管轄で作るのか。誰がやるのか」

この問いかけを、福島第一原発の事故は社会に突きつけた。なかんずく「誰がやるのか」という問いかけに答えを用意して、いちはやく応じたのが福島原発行動隊。このように、行動隊を結成したときの原点は、小熊さんが言うところの「死ぬ可能性のある命令に従う技術者集団」、つまり決死隊。ちなみに、決死隊の「決死」は、「死ぬことが決まっている」という意味ではない。広辞苑によれば、決死:事を行うにあたって、死を覚悟すること。決死隊:決死の覚悟で、敵の攻撃に向かう部隊。「初めから死ぬことが決まっている部隊」「必ず死ぬ部隊」は特攻隊。福島原発行動隊は絶対に特攻隊ではない。

(「死ぬ可能性がある命令に従う技術者集団」というのは昔からどこの国にもあり、日本にもある。すなわち軍隊。軍隊の本来の役割は命のやりとりをする戦争だが、そんな任務を軍隊が果たさねばならぬような事態は、来ない方がよい。同じように、決死隊としての福島原発行動隊の出番になるような事態は、発生しない方がよい。)

では、作業員が死ぬかもしれない局面が発生しなければ、行動隊はなにもしないのか。

行動隊の原点は決死隊だが、その最大のポイントは、高齢者が被曝労働に参加することにより、若年者の被曝を軽減するという論理である。この論理を推し進めれば、行動隊の仕事を決死隊的行動に限定する必要はまったくない。どんな作業でもシニアがその一翼を担えば、それだけ若年者の被曝は軽減される。

2011年の8月3日に、行動隊は政府・東電に提案書を提出した。そこで「収束作業への福島原発行動隊の当面の参加」として、二つの提案をしている。

1.原発内および周辺20㎞圏内(高濃度汚染地域も検討)の環境汚染モニタリングへの参加。

2.原発内および周辺20㎞圏内を含む高濃度汚染地域の瓦礫処理、除染作業への参加。

このように、いわゆる「決死隊的」な作業でなくても、若者の被曝の軽減に寄与できる作業はいくらでもある。

しかし結成から2年半以上経っても行動隊は事故収束作業に参加できない。その最大の要因は、事故収束作業が東電に丸投げされ、多重下請け構造ができあがり、それが巨大な利権構造になっているところにある。そこにボランティアの入りこむ余地はない。

それに代わるものとして、行動隊は発足当初から収束作業の国家プロジェクト化を提言してきた。ここで一言しておきたいが、行動隊が国家プロジェクトを提言するのは、そうなれば行動隊が収束作業に参加できるから、ではなく、現在の東電任せの事業体制では、弊害が多いだけでなく、この体制では事故収束を達成できず、むしろ事態を悪化させることを懸念するから。

もう東電任せにできないという声はしだいに大きくなり、その論調は、いまでは主流になりつつある。

自民党復興加速化本部長の大島理森議員は、9月18日に首相に対し、三つの案を提言。

1.廃炉部門を東電から切り離し、本体は経営と賠償に集中。

2.内閣府に廃炉庁を設置。3.廃炉を専門に扱う独立行政法人を設立。

民主党は9月17日、廃炉を円滑に進めるため、認可法人「廃炉機構」を新設する案をまとめた。ここに廃炉作業に当たる東電に加え、研究機関からも人材と技術を集め、国費を投入して国の責任を明確化する。

この「廃炉庁」「廃炉機構」が、行動隊が一貫して主張してきた国家プロジェクト化構想とどう関わっているのか知らないが、福島原発事故収束作業の国家プロジェクト化への動きは、蕩々たる流れになっているようだ。(このまま東電任せにしていたら、安倍首相が大見得を切って招致した東京オリンピックを返上せざるを得なくなる事態も考えられる。これは為政者にとって悪夢。)

では、福島第一原発事故を収束する事業が国家プロジェクトになった暁には、福島原発行動隊はこの事業どのように関わるのか。どうすれば関わることが可能になるか。

塩谷理事長代行はこの前の院内集会での「汚染水漏れの現状を論じて国家プロジェクト化の必要性を強調する」講演の流れで、「国家プロジェクト化の過程で、青・壮年の被曝を少なくするための退役・技術者技能者を活用する方策も実現するべき」と述べている。

これに関し、経済学者で東大教授の安富歩さんが、『幻影からの脱出』という本(明石書店、2012年7月刊)のなかで、面白いことを言っている。

福島原発事故で日本のブランド・イメージはすっかり損なわれた。放射能まみれになったブランドを回復するには原発を廃止するしかない。原子炉から燃料棒などを取り出し、廃炉にして、すべての核廃棄物を責任を持って保管しなければならぬ。

ここまでは脱原発論者のだれもが言うこと。安富さんはこのあと、こんなことを言う。

「それと並行して、こういう廃棄物を処理するための研究教育を大幅に拡充せねばなりません。それには、若い人を振り向ける必要など全くないのです。放射性廃棄物の処理やその研究を、放射線に敏感な若い人がするのは不合理かつ非人道的かつ非現実的です。こういう仕事に従事し、研究を行うのは、50歳以上に限定すべきです。自分の人生の後半を、将来の世代に負担を残させないために捧げようという尊い意思を持つ人を再教育し、専門家として養成すればよいのです。そのかわり、死ぬまで福島第一原発のサイトをはじめとする廃炉関係事業での雇用を保証し、お亡くなりになったら、サイトに建てた記念碑に、ご尊名を心を込めて刻むのです」

廃炉作業をすべて老人でやるという、シニア行動隊としては嬉しくなる構想だが、われわれはそこまで欲張りなことは言わずに、というか、もう少し現実的で、労働には労働適齢期の人々が当たるのは当然のことであり、われわれは、労働適齢期の青壮年の被曝を少しでも軽減するため、老人の力を活用せよ、と求めているだけ。

では、国家プロジェクト化された事故収束のための事業体に、行動隊はどのように参画すればよいのか。まだ思いつきの段階だが、私の考えを述べてみる。

国家プロジェクトとしての事業体の中に、シニアの特別作業班を設け、廃炉作業のための教育、研修、訓練を施し、事故収束作業のさまざまな部署で作業に従事する。

シニア特別作業班が従事する業務。

まずは、わざわざ老人の作業班を設けた発想にふさわしく、

・廃炉に至る工程において必要となる髙線量下での作業で、ロボットでは対処できず、人手による操作が不可欠の作業。

・非常事態が発生した場合、大災厄を防ぐために必要な「決死的」作業に対応する要員。

(しかし、そんな事態は発生しない方がよい。発生しないことを強く望む。シニア決死隊が無用の長物になることは、万人にとって幸いなこと。)

・事故収束に関わるすべての作業にシニア特別作業班を適切に配置する。

(この「すべての作業」には、構内の清掃から核燃料デブリの取り出しまで、さまざまな仕事がある。「適切に配置」というのは、作業の難易度、作業環境、放射線量の高低、作業人員の能力、年齢、体力、労働時間などを勘案して、シニアが作業に従事すること。)

シニア特別作業班の人員は公募する。

国家プロジェクトとしての事業体の中にシニア特別作業班が設置された暁には、福島原発行動隊は組織を解消し、隊員は個人として特別作業班の公募に応じる。

これは私の試案、私案にすぎない。ひとくちに国家プロジェクトといっても、さまざまな形態が考えられる。官僚主導で、従来と変わらず多重下請け構造はそのままに、国費に群がる利権構造がより強化されることもありうる。そうなればシニア作業班の構想など、歯牙にも掛けられないだろう。

いっぽう、事故収束作業が国家プロジェクトになり、そこにシニアのための部署が設けられるまで、待っていなければならないわけでもない。せっかく人材がそろっているのだから、現在の態勢でも行動できるところで、どんどん行動すればよい。行動隊が発足以来、一貫して求めてきた収束作業への参加を、これからも求め続けるべきである。

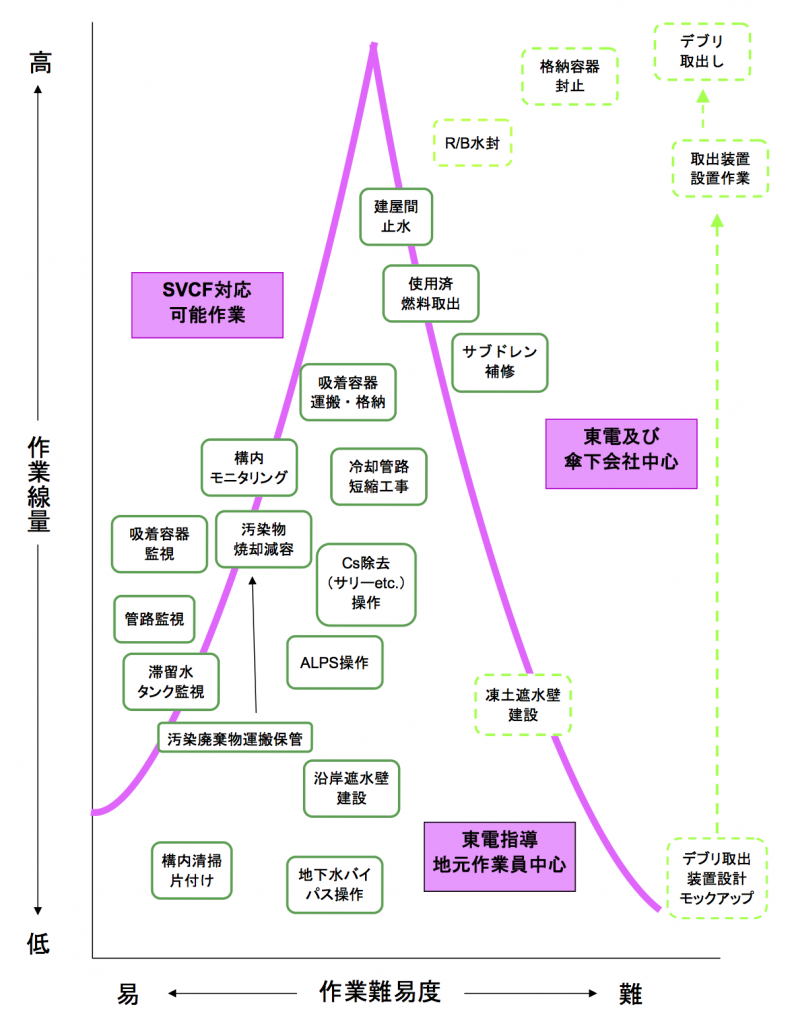

ウォッチャー・チームの森さんが、作業の難易度を横軸、作業で被る線量の高低を縦軸にした図表を作ってくださった。これで見ると、作業の難易度は低いが、高い線量を浴びる可能性の高い作業、つまり、シニア行動隊の趣旨と、現在の行動隊の実力にふさわしい作業として、たとえば、構内モニタリング、吸着容器監視、管路監視、滞留水タンク監視、などがある。とりわけ滞留水タンクの監視は、この間の汚染水漏れをめぐる深刻な事態に対応するものとして、重要である。

ウォッチャー・チームの8月段階の調べによると、タンク監視は、従来は2名で1日2回、一人が2、3時間かけて450基以上をチェックしていた。巡回被曝が8月中旬には一回につき1ミリシーベルトと、建屋内作業レベルに達した。今回の事故で、パトロール要員を50名、巡回を1日4回に増強することになった。この前の院内集会で講演された安部知子さんの話では、パトロール要員は延べ90名、2、3人で一組、とお聞きした。

この滞留水タンクを監視するパトロール要員に行動隊の人材を使ってくれというのは、

まことに時宜にかなった要求だと思う。定期的に行っている東電との折衝でも、この要求を提起してもよいのではないか。

もっとも、事故収束作業の体制が現状のままだと、たとえ行動隊員のタンク監視パトロールが受け入れられたとしても、事実上は東電の下請けに入るという形になる。それは一貫して収束作業の国家プロジェクト化を求めてきた行動隊の路線、理念に反するという意見もある。

そういうことを含めて、皆さんのご意見をお聞きしたい。活発な議論を期待する。